编者按:重庆工程学院深入贯彻落实党的二十大关于“深化产教融合、校企合作”的战略部署,紧扣新时代应用型人才培养使命,以创新为驱动、以产业需求为导向,全面推进产教融合纵深发展。各学院聚焦人工智能、数字经济、智能建造、现代服务等关键领域,与行业领军企业共建协同育人平台,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,交出了一份产教协同育人的亮眼答卷。

本次工作巡礼,集中展示各学院在共建产业学院、开发实战化课程、联合技术攻关及服务区域经济等方面的育人心得与丰硕成果。近年来,重庆工程学院始终以服务国家战略和区域发展为己任,探索出一条“校企共生、成果共享”的特色发展之路。站在“十四五”规划收官之年的关键节点,重庆工程学院将持续深化“校企合作、产教融合”办学特色内涵建设,为培养更多高素质应用型人才、赋能地方经济高质量发展贡献更大力量。

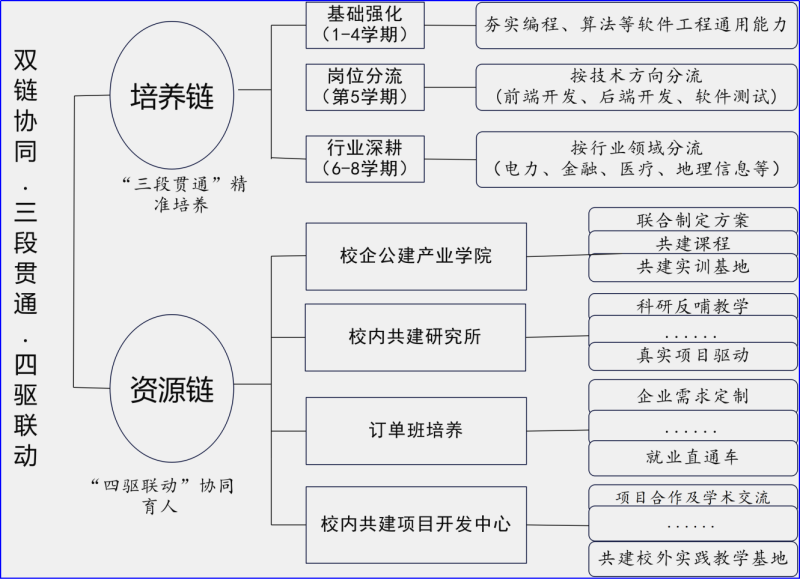

软件工程专业构建“双链协同·三段贯通·四驱联动”产教融合育人模式

软件学院软件工程专业围绕国家“深化产教融合”战略,聚焦区域产业数字化转型需求,构建了“双链协同·三段贯通·四驱联动”产教融合育人模式。通过“2+0.5+1.5学年”课程体系重构,实施校企共建产业学院、校内共建研究所、校内共建项目开发中心、订单班培养四大产教融合举措,形成了“技术分层+行业交叉”闭环的产教融合、科教融汇育人生态。案例实施以来,60%的学生在校内参与企业真实项目或岗位实践,毕业生初始去向落实率达90%,专业对口达80%,企业满意度提升20%,为重庆建设西部数字经济高地提供了有力支撑。

缘起——国家战略与产业升级需求

国家“十四五”规划明确提出推动产业数字化与数字产业化,能源、金融、医疗、通信等重点领域亟需“软件+行业”复合型人才。同时,《国家产教融合建设试点实施方案》要求高校与企业协同创新,但传统教育模式存在“课程滞后、实践脱节、资源分散”三大痛点。

行业适配性不足。重庆市“33618”现代制造业集群体系和“416”科技创新布局对“软件+行业应用”复合型人才需求迫切,但现有培养体系仍以单一技术能力为主。

实践转化能力弱。尽管重庆推行应用型人才培养改革,但校企合作仍以短期实习为主,缺乏全周期人才培养机制。

复合型导向不足。“软件+行业应用”人才需兼具编程能力与行业场景理解,但现有培养方案缺乏交叉学科设计,且职业素养与行业责任感培养不足。

传统软件工程专业课程以通用技术为主,缺乏行业场景化内容。高校实验室难以模拟企业真实业务环境,学生项目经验不足。校企合作多停留于实习推荐层面,未形成技术研发、人才培养、成果转化的深度绑定。

筑基——创新产教融合育人模式

图1 “双链协同·三段贯通·四驱联动”产教融合育人模式

“双链协同”资源整合:横向联动校企资源

根据企业调研,更新教学内容。让企业工程师深度参与教学,联合参与毕业实习(实训)、毕业设计指导,并引入企业技术认证标准,将认证考核纳入学分体系。校企联合建设数智能源科技学院,引入国家电网智能电表应用开发场景;软件工程研究所开放重庆数宜信脱敏金融数据,搭建信用模型开发实验平台。让企业提供设备,学校输出人才与智力。

“三段贯通”培养体系:纵向贯通行业需求

构建“2+0.5+1.5学年”的课程体系,将理论课、必修课主要集中前2学年,第5学期按技术岗位群分流,后1.5学年按照行业应用分流。

四驱联动:多维度实施路径

对接国家电网需求,培养“软件+能源”复合人才。破解信用科技“卡脖子”技术,输出行业解决方案。定向输送测试工程师,缩短企业用人适应期。校企联合攻克技术瓶颈(如医疗系统开发),构建协同创新生态。

突破传统“宽口径”培养弊端,通过两次精准分流(技术方向→行业领域),解决学生“泛而不精”问题。如第5学期选择“测试”方向的学生,第6学期可进一步专攻“金融软件测试”或“通信设备测试”。研究所科研项目,如RPA运营管理平台转化为教学案例;订单班学生参与企业真实项目,如传音手机自动化测试,成果直接用于就业考核。

赋能——深度合作让需求落地

“双链协同”联动校企资源通过教育链与产业链深度融合,形成“需求对接—资源共享—成果转化”闭环。

需求对接,动态匹配产业需求

学院定期联合企业(如国网、数宜信、传音通讯)召开需求对接会议,调研行业技术趋势与岗位需求,动态调整课程模块与分流方向。根据重庆“满天星”计划,新增“GIS地理信息开发”“医疗软件测试”等课程模块。

联合企业制定岗位能力标准,明确技术分层(如初级开发、高级算法)与行业交叉(如能源数字化、金融风控)能力要求。如传音通讯“AI终端测试订单班”“自动化测试工具使用”“AI缺陷检测模型开发”为岗位核心能力,纳入课程考核指标。

资源共享,校企双向赋能

企业资源进校园--企业提供5G测试仪、医疗开发设备、军工接口测试软件、手机通信测试软件等,学校开放实验室供企业研发使用;数据协同--数宜信提供金融数据支撑信用科技研究,国网开放能源场景支持智能电网教学等。校企联合开发课程,企业工程师与校内教师共建《领域软件项目实作》《管理信息协同》等10余门课程;采用双导师制,企业工程师参与毕业设计指导,校内教师赴企业挂职。

成果转化,双向反哺产业与教育

学生参与校企联合项目开发,成果直接应用于企业生产环境。订单班学生通过考核后直接进入企业核心岗位,缩短适应期。校企联合攻关行业“卡脖子”技术,成果转化为教学案例。

案例——产教融合下的“软件之答”

软件工程专业产教融合方式有以下四种方式:

校企共建产业学院(数智能源科技学院)

课程建设:结合行业标准、生产流程、项目开发校企共建课程,共建《信息系统概论》《后勤管理基础》《国网电力业务基础》《国网技术与信息安全概述》《SAP物料管理实操》《SAP财务管理实操》等6门校企课程,嵌入国家电网真实项目案例与资源。

双师培养:选派企业技术和管理骨干组建“双师型”教学团队参与学校行业课程、技术前沿等课程教学,接纳优秀教师到项目现场考察交流、课题研究。中电普华派驻4名工程师与校内教师联合指导毕业实习(实训)、毕业设计,覆盖技术开发全流程。

就业保障:选拔合格学生实习,并推荐毕业生就业。2025年电普华软件工程专业推荐48名学生进入中电普华实习(就业)。

校内共建研究所(软件工程研究所)

数据共享:数宜信提供脱敏信用数据,搭建学习实验平台,支持师生开发动态信用评分模型。

项目化教学:将企业产品“数宜信指标管理平台”、“RPA运营管理平台”等拆解为教学模块”,学生完成从需求分析到部署上线的全流程开发。

共育人才:研究所常驻工程师20人,联合开设《领域软件项目实作》课程,2019-2022级共接收427名学生,50%推荐至合作企业就业。

订单班培养(重庆传音通讯技术有限公司)

“三阶递进”:选拔→培养→就业三阶闭环。

选拔阶段:企业面试+技能测试,2024级50人入选订单班。

培养阶段:企业工程师讲授《手机硬件测试》《手机硬件测试》《手机集成测试》等课程;依托企业提供的相关设备,在校内实训基地完成5G终端测试项目。

就业保障:通过考核者直接签约,首期34人进入研发测试部。

校内共建项目开发中心(重庆跨域智联科技有限公司)

校企协同:企业常驻开发中心工程师4人,入驻中心开发的产品有“一站式数字营养科临床管理系统”、“过敏性专病临床病情管理平台”,2022届参与学生20人。

课程融合:开设《医疗行业软件开发技术》《医疗行业软件岗位实作》《医疗行业软件岗位实作》等理论与实践相结合的课程。

重庆工程学院软件工程专业通过“双链协同·三段进阶·四驱联动”模式,有效破解产教融合“两张皮”难题,实现了教育链、产业链的深度融合。未来将持续深化校企协同机制,拓展跨界融合场景,助力重庆建设具有全国影响力的数字经济创新高地。软件工程专业每届学生有500多人,60%能在校内参与企业真实项目或岗位实践。2024届毕业生初次毕业去向落实率达90%,毕业生对口率达80%,平均起薪较传统模式提高20%。据中电普华反馈:能源数字化方向学生项目交付效率提升30%;数宜信评价:信用模型开发团队学生贡献度占比达50%。